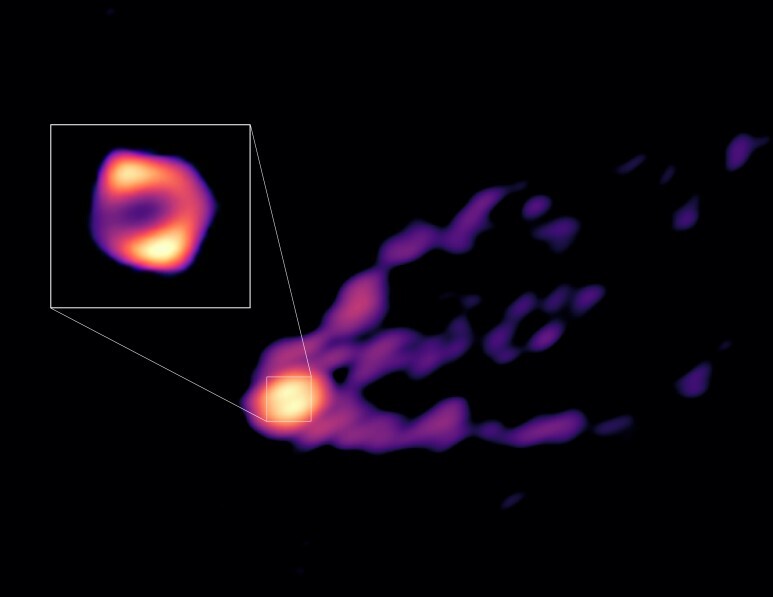

강력한 제트분출을 일으키는 블랙홀을 직접적으로 촬영한 최초의 사진!

4월 27일 오늘 발표된 사진이 화제입니다. 이번 사진은 블랙홀 주변의 부착원반과 제트 분출까지 관측한 것으로는 세계 최초의 이미지인데요. 미국과 일본, 한국 등 17개국 연구팀이 지구에서 5천400만 광년 떨어진 M87 은하 중심부의 초대 질량 블랙홀에서 물질이 빨려들며 형성된 고리 모양 '부착 원반(accretion disc)과 강력한 분출 제트를 처음으로 동시에 관측했다고 합니다. 이번 연구결과는 세계적인 과학 학술지 '네이쳐'에 발표되었습니다.

한국천문연구원과 경북대 등을 포함해 17개국 64개 연구기관, 121명의 연구자가 참여한 이번 연구에서 발표된 내용은 초대 질량 블랙홀 주위 영역을 포착한 이미지로 나타낼 수 있는데요. 블랙홀에 물질이 빨려드는 부착 흐름 영역을 담은 것으로 블랙홀에 끌려 들어가는 물질들이 역류하는 강력한 제트가 뿜어져 나오는 고리 구조를 포착했습니다. 지금까지 은하의 중심에있는 블랙홀의 부착원반 구조를 직접적으로 시각화한 적은 없었는데요. 이번 연구로 인해 은하 중심부의 활동성 은하핵에서 작용하는 물리적 매커니즘을 파악하는데 도움이 될 것으로 보입니다.

이전에 발표된 블랙홀의 직접적인 첫 촬영사진은, 2017년 '사건의지평선망원경(EHT)'의 1.3mm 파장 관측 데이터를 분석함으로써 만들어졌는데요. 이 관측도 M87은하를 대상으로 하고있으며, M87은하의 중심 블랙홀 주변에서 중력 렌즈 현상으로 설명되는 고리 모양의 구조를 포착했습니다. 이것은 블랙홀의 그림자를 사상 처음으로 관측한 것인데요. 블랙홀의 그림자란, 중력렌즈 현상에 의해 블랙홀 주변의 빛이 왜곡되어 블랙홀 주위를 휘감는 것으로써, 기묘하게 왜곡된 링 형태로 블랙홀 자체를 볼 수 있게 해주는 현상을 나타내는 것입니다. 이번에 공개된 이미지는 기존의 1.3mm 파장대보다 긴 3.5mm 파장대를 사용한 2018년부터의 데이터를 토대로 만들어졌습니다. 그 결과 이번 사진에서는 이전에 발표된 관측결과보다 약 50% 큰 고리구조를 포착했고, 강력한 제트가 뿜어져 나오는 모습이 드러났습니다.

연구진은 M87 블랙홀의 그림자와 제트, 부착원반을 동시에 포착한 이 연구 결과는 블랙홀이 강한 중력으로 주변 물질을 흡수할 뿐만 아니라 빠른 속도로 움직이는 제트를 만들어 블랙홀에서 멀리 떨어진 별과 은하들의 진화에도 영향을 줄 수 있음을 시사한다고 설명했습니다.

한국천문연구원의 박종호 박사는 "블랙홀 부착원반을 최초로 직접 영상화해 존재를 증명했다는 점에서 블랙홀 연구에 중요한 전환점이 되는 결과"라며 "블랙홀이 주변 물질을 어떻게 흡수하고 그 과정에서 어떻게 막대한 에너지를 분출해 먼 별과 은하 진화에 영향을 미치는지 파악하는 실마리가 될 것"이라 말했습니다.

이 연구는 전 세계 16개의 전파 망원경이 총동원되었으며, 거의 지구 크기의 직경을 가진 전파망원경의 네트워크를 구축하여 관측했다고 합니다. 여기에 사용된 전파망원경 네트워크는 전 세계 전파망원경 관측망인 ‘글로벌 밀리미터 초장기선 전파간섭계(VLBI) 집합체’(GMVA)와 칠레 북부 사막에 있는 대형 전파망원경 ‘아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 집합체’(ALMA), 그린란드망원경(GLT)이 있습니다.